PELAGOS SANCTUARY

Three Countries, one goal

To ensure a favourable conservation status of marine mammals by protecting them

and their habitats from direct or indirect negative impacts of human activities

ABOUT US

A cross-border Sanctuary for the saveguard of marine biodiversity

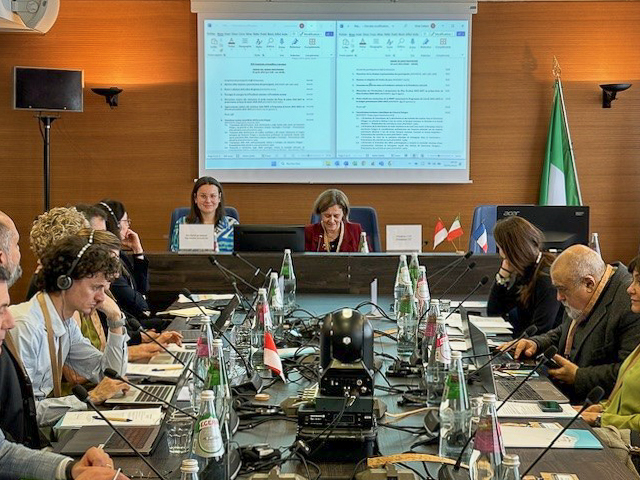

On the 25th of November 1999, the Pelagos Agreement was signed in Rome by France, Italy and the Principality of Monaco.

Having come into effect on February 21th 2002, the main role of the Pelagos Agreement is to promote harmonised actions and management measures for the protection of cetaceans and their habitats against all causes of human-induced disturbance and mortality (e.g., pollution, noise, accidental capture, injury, etc).

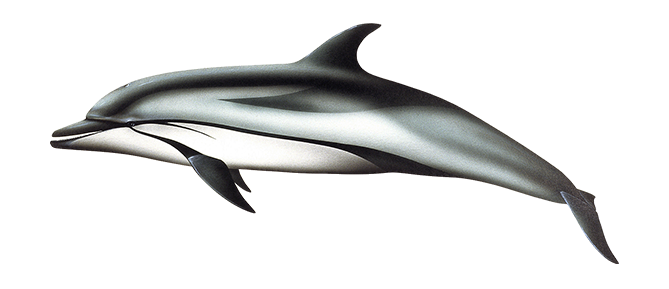

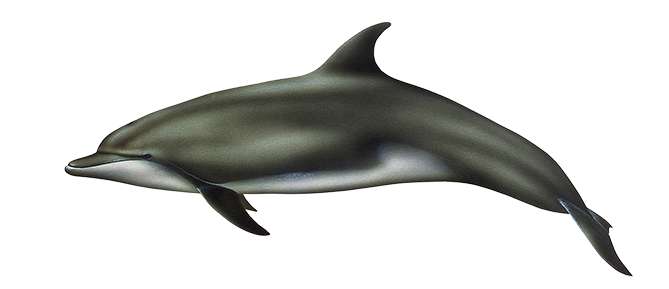

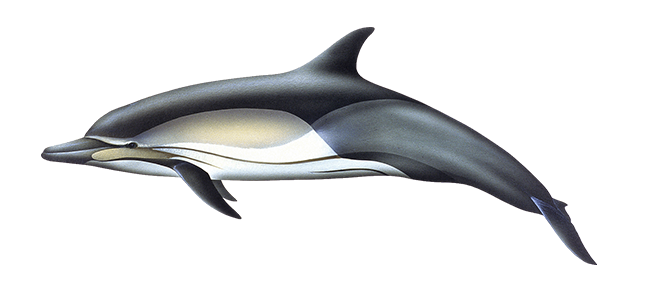

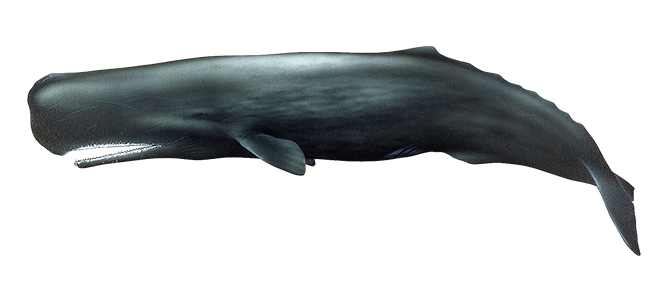

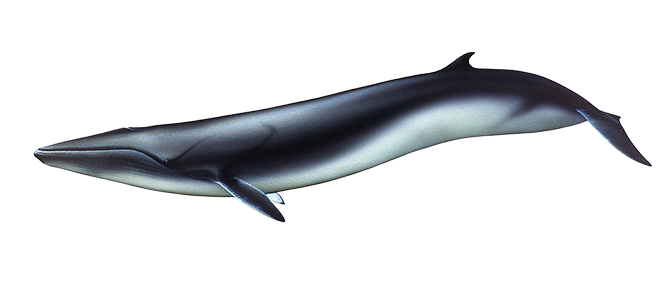

SPECIES

8 species of whales and dolphins live in the Sanctuary on a regular basis

and the monk seal can be spotted occasionally

The marine mammals of the Sanctuary have their particular lifestyle and habits and socially interact in different ways.

GET INVOLVED

The Pelagos Sanctuary belongs to everyone.

Get involved to protect marine mammals and their habitat

GET INVOLVED

The Pelagos Sanctuary belongs to everyone.

Get involved to protect marine mammals and their habitat

NEWS

KEEP IN TOUCH

Subscribe to our newsletter and receive lastest news about Pelagos Sanctuary

Photos credits :

©S. Brouder – Tethys

©Cima Research Foundation

©L. Gordigiani – Tethys

©Juliette Dedet – MIRACETI